弊社の製造工程

瓦の製造工程

三州瓦は高温で焼き上げる粘土瓦です。

瓦の製造は、工場によって決まった工程を担当します。

伊達屋で行っている作業工程について、ご説明いたします。

1.プレスとバリ取り

材料となる粘土を機械でプレスし瓦の道具ものを作成します。その後、余分なバリを取ったり、表面を撫ぜたりして、綺麗に仕上げ作業をしていきます。

こちらは 一人でプレス機を操作して出来た製品を一人で仕上げをしています。

2.乾燥と検品

作った製品を乾燥させて 不備がないか一つずつ検品を行います。

3.積み込み

検品で合格した製品は、鉄で出来たパレットに積み込みます。

4.配達

トラックで配達します。

このあと、他社工場で焼成の工程へと進みます。

鬼瓦の製造工程

通常の瓦に比べてもサイズが大きいもの、一点ものも多いため、製造過程もさまざまです。

機械で作る場合

鬼瓦も粘土をプレス機に入れることから始まります。

瓦の道具ものに比べてとても大きな機械です。

鬼瓦は、一つ制作するにも、さまざまな製作過程があり、とても手間がかかります。

プレス後は余分なバリを取り、面取りをして全体を綺麗に磨き、穴をあけて皮つぎで全体の最終仕上げをします。

鬼瓦には裏と表があり、どちらも仕上げ作業が必要なため、一日に製造できる数が瓦の道具ものに比べてかなり少なくなります。

手作りの場合

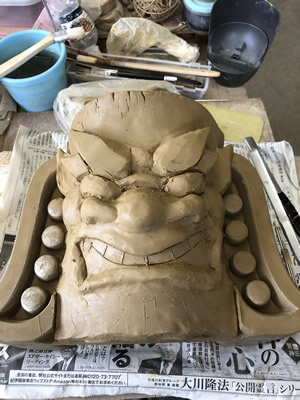

鬼瓦の数珠掛けを土台にしてその上に板状の粘土でアーチを作ります。

作ったアーチ状の粘土を一旦外し、簡単に下書きをしてなんとなくその形になるように、中側から叩いて膨らませたり、外側から押して凹ませたりして大まかな形作りをします。

大まかな形が出来上がったらそれを土台に戻し、貼り付けてから粘土を足しながら形を作っていきます。

ある程度粘土で形作りができたら少し水分の調整をする為に布や新聞紙をかけて一旦寝かせ、ちょうど要水分量になったところで彫りの作業をしていきます。

目と眉毛の間や鼻や口元のシワなど深い彫りが入るとグッと表情が出てきます。

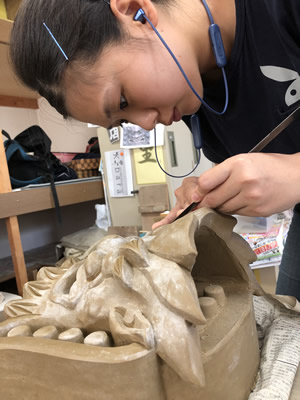

彫り込みがある程度出来上がると磨きの作業になります。表面をツルツルになるまで『ヘラ』と呼ばれる鉄出てきた道具で磨きをかけます。

『シビ』と呼ばれる彫り方でヒゲや眉毛、髪の毛の線を彫っていきます。ここで線が歪むと格好良く無くなってしまうので、緊張します。

鬼瓦を作る時、作りながら鬼に

「ちゃんと屋根の上からお守りするんだぞ!」

と言い聞かせて、魂を込めていきます。

角や牙もつけられ、いよいよ完成です。表面が白くなっているのは私たち鬼師が「キラ」と呼んでいる雲母という鉱石を砕いて粉にしたものです。

本いぶしで焼成されると表面に銀箔がのり、陰影がハッキリするので大変美しいです。